네트워크

서버에는 2개의 공인 IP가 있었습니다:

- 인바운드 IP: 외부에서 서버로 들어올 때 쓰는 IP

- 아웃바운드 IP: 서버에서 외부로 나갈 때 쓰는 IP

노드, 네트워크, 라우터

데이터를 송수신하는 모든 장치를 노드라고 부릅니다. 우리가 쓰는 휴대폰, 노트북, 서버 장비 등이 모두 노드에 해당합니다. 이런 각 노드가 서로 데이터를 주고받기 위해 연결된 시스템을 네트워크라고 합니다.

패킷(Packet)

노드가 네트워크를 통해 전송하는 데이터의 단위를 패킷이라고 합니다. 패킷은 헤더와 페이로드로 구성됩니다:

- 헤더: 패킷의 발신자와 수신자 정보가 들어있습니다

- 페이로드: 실제 전송되는 데이터가 들어있습니다

데이터는 일정 크기를 가진 여러 패킷으로 나뉘어 전송됩니다.

네트워크의 예로 집에서 쓰는 공유기에 연결된 장치들을 들 수 있습니다. 공유기에 연결된 휴대폰이나 컴퓨터가 하나의 네트워크를 구성하죠. 마찬가지로 사무실에서 사용하는 컴퓨터들도 하나의 네트워크를 구성합니다.

서로 다른 네트워크에 속한 노드는 직접 연결해서 패킷을 송수신할 수 없습니다.

이때 사용되는 것이 라우터입니다. 라우터는 네트워크 간에 패킷을 전송하는 역할을 합니다.

도메인과 IP 주소

각 노드의 IP 주소를 외우기는 쉽지 않습니다. 그래서 IP 주소에 기억하기 쉬운 이름을 붙이는데, 그게 바로 도메인 이름입니다. 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 체계가 DNS입니다.

DNS를 인터넷 전화번호부라고 생각하시면 됩니다.

도메인 이름은 계층 구조를 갖습니다. 각 계층은 점(.)으로 구분되며, 오른쪽이 상위 계층이고 왼쪽이 하위 계층입니다.

도메인 계층 구조

가장 오른쪽이 최상위 계층입니다. 최상위 계층에는 두 가지 종류가 있습니다:

- 일반 최상위 도메인: com, org, net, gov, app, biz, tech 등

- 국가 최상위 도메인: kr, jp, au, cn 등

일반 최상위 도메인 (예: .com)

- 2차 도메인이 주요 이름이 됩니다 (회사나 브랜드 이름)

- 예: naver.com → naver가 2차 도메인

- 3차부터는 용도별로 사용: cafe.naver.com, www.google.com

국가 최상위 도메인 (예: .kr)

- 2차 계층까지 미리 정의되어 있습니다

- ac.kr: 대학 등 교육 기관용

- co.kr: 기업용

- go.kr: 정부 기관용

- 3차 계층이 주요 이름이 됩니다

- 예: gasapp.co.kr → gasapp이 주요 이름

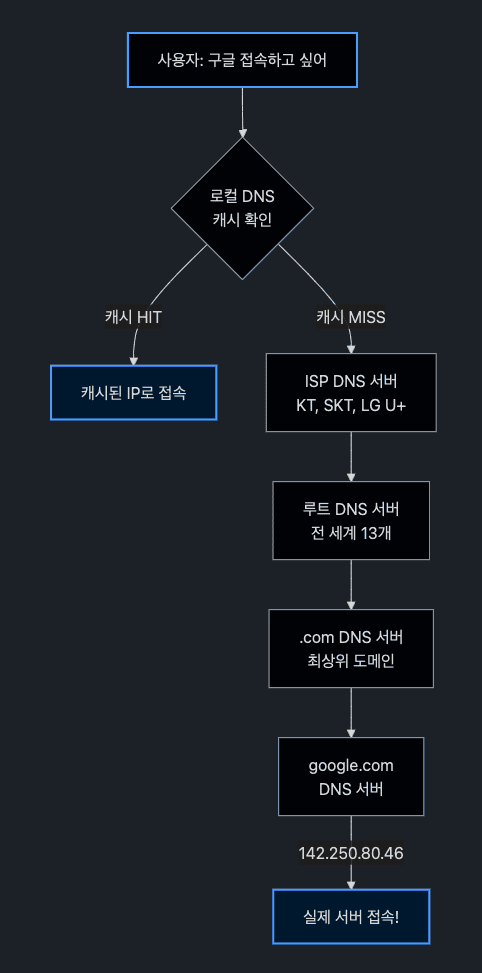

DNS 작동 방식

도메인 이름에 해당하는 IP 주소는 DNS 서버를 통해 알아냅니다.

간단한 설명

www.naver.com을 브라우저에 입력하면, 브라우저가 DNS 서버한테 "www.naver.com의 IP 주소가 뭐예요?"라고 물어봅니다. DNS 서버는 해당 IP 주소를 알려주고, 브라우저는 그 IP 주소로 데이터를 보냅니다.

1. www.naver.com의 IP 주소 요청

2. 223.130.192.248 응답

3. 데이터 전송실제 DNS 조회 과정 (상세)

실제로는 여러 DNS 서버를 거쳐가며 IP 주소를 찾습니다. 구글에 접속하는 과정을 예로 들어보겠습니다:

이 과정이 복잡해 보이지만 실제로는 1초도 안 걸립니다. 한 번 조회한 결과는 캐시에 저장되어 다음에 더 빠르게 접속할 수 있습니다.

로컬에서 개발할 때 쓰는 localhost는 특별한 주소입니다. localhost의 IP 주소는 127.0.0.1입니다.

이건 루프백 주소라고 해서 자기 자신을 가리킬 때 쓰는 IP 주소입니다.

hosts 파일

모든 컴퓨터는 hosts 파일을 가지고 있습니다:

- 리눅스:

/etc디렉토리에 있습니다 - 윈도우:

C:\Windows\System32\drivers\etc디렉토리에 있습니다

도메인 이름과 IP 주소 개수

하나의 도메인에 여러 IP 주소가 매핑될 수 있습니다. nslookup 명령어로 확인해볼 수 있습니다:

$ nslookup www.naver.com

...

Address: 223.130.192.248

Address: 223.130.192.247

Address: 223.130.200.219

Address: 223.130.200.236한 도메인에 IP 주소를 여러 개 매핑하는 이유 중 하나는 부하 분산 때문입니다.

고정 IP와 동적 IP

같은 네트워크에서 각 노드는 서로 다른 IP 주소를 가져야 합니다. IP 주소로 패킷을 보낼 노드를 구분하기 때문에, 같은 IP 주소를 가진 노드가 있으면 IP 충돌이 일어납니다.

노드의 IP 주소는 2가지 방식으로 지정합니다:

- 고정 IP: 노드가 고정된 IP를 갖습니다. 서버 IP가 대표적이죠.

- 동적 IP: 노드가 네트워크에 연결할 때마다 IP를 할당받습니다. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버가 이걸 담당합니다.

DHCP 서버

DHCP 동작 과정 (DORA)

DHCP는 브로드캐스팅을 통해 IP를 할당받습니다. 이 과정을 DORA라고 부르는데, 각 단계의 앞글자를 딴 것입니다:

D - Discover (발견)

O - Offer (제안)

R - Request (요청)

A - Acknowledgment (확인)상세한 DHCP 과정

노트북을 WiFi에 연결하는 상황을 예로 들어보겠습니다:

① DHCP Discover - "DHCP 서버 어디있어요?"

노트북: "저 IP가 없는데 누가 좀 줘요!" (브로드캐스트)

발신: 0.0.0.0 (아직 IP가 없음)

수신: 255.255.255.255 (네트워크 전체에 외침)② DHCP Offer - "내가 줄 수 있어"

공유기(DHCP 서버): "192.168.0.105 쓸래?"

제안 내용:

- IP 주소: 192.168.0.105

- 서브넷 마스크: 255.255.255.0

- 게이트웨이: 192.168.0.1

- DNS: 8.8.8.8

- 임대 시간: 24시간③ DHCP Request - "그거 주세요!"

노트북: "네, 192.168.0.105 주세요!" (브로드캐스트)

→ 여러 DHCP 서버가 있을 수 있어서 가장 먼저 응답을 주는 DHCP 서버를 선택

→ 브로드 캐스팅으로 알림

메시지 내용:

- Transaction ID: 이전 DHCP 메시지와 동일한 ID

- DHCP Message Type: REQUEST

- Requested IP Address (Option 50): 192.168.0.105

- DHCP Server Identifier (Option 54): 선택한 서버의 IP④ DHCP ACK - "자, 여기 있어"

공유기: "확인! 192.168.0.105는 24시간 동안 네 거야"

→ 이제 노트북은 정식으로 IP를 받음브로드캐스팅이란?

브로드캐스팅은 네트워크의 모든 기기에게 동시에 메시지를 보내는 방식입니다:

- 유니캐스트: 1:1 통신 (특정 IP로 전송)

- 브로드캐스트: 1:전체 통신 (255.255.255.255로 전송)

- 멀티캐스트: 1:그룹 통신 (특정 그룹에만 전송)

- 애니캐스트: 1:가장 가까운 1개 (같은 IP를 가진 여러 서버 중 가장 가까운 곳으로)

애니캐스트 예시: CDN이나 DNS 루트 서버가 애니캐스트를 사용합니다. 예를 들어 구글 DNS(8.8.8.8)는 전 세계에 수백 개 서버가 있는데, 모두 같은 IP를 갖습니다. 한국에서 8.8.8.8에 접속하면 한국에서 가장 가까운 서버로 자동 연결됩니다.

DHCP가 브로드캐스트를 쓰는 이유는 간단합니다. 아직 IP가 없는 기기는 DHCP 서버가 어디 있는지 모르기 때문입니다. 그래서 "야! 다들 들어봐! 나 IP 필요해!"라고 네트워크 전체에 외치는 거죠.

IP 임대 시간과 갱신

DHCP로 받은 IP는 영구적이지 않습니다:

- 임대 시간: 보통 24시간 (설정 가능)

- 50% 시점: 12시간 지나면 갱신 시도

- 87.5% 시점: 갱신 실패 시 다시 시도

- 만료: 새로 DHCP Discover부터 다시 시작

이렇게 임대 방식을 쓰는 이유는 한정된 IP 주소를 효율적으로 관리하기 위해서입니다.

공인 IP와 사설 IP

웹 브라우저에 www.google.com이나 www.daum.net 같은 도메인을 입력하면 DNS 서버에서 IP 주소를 받아와서 접속합니다. 이때 사용하는 IP 주소는 인터넷 어디서든 접근 가능한 공인(public) IP 주소입니다.

모든 네트워크에서 쓸 수 있는 공인 IP와 달리, 네트워크 내부에서만 쓰는 사설(private) IP 주소도 있습니다. 사설 IP는 특정 네트워크 안에서만 유효하고 외부에서는 접근할 수 없습니다.

사설 IP로 쓸 수 있는 주소 범위입니다:

- 192.168.x.x

- 10.x.x.x

- 172.16.x.x ~ 172.31.x.x

공인 IP 알아내기

간단한 방법은 https://ifconfig.me 같은 사이트에 접속해서 확인하는 겁니다.

리눅스에서도 아래 명령어로 공인 IP 주소를 확인할 수 있습니다:

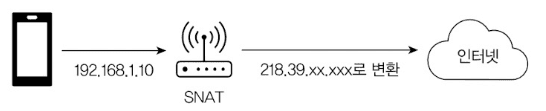

curl ifconfig.meNAT

NAT(Network Address Translation, 네트워크 주소 변환)는 네트워크 주소를 변환하는 기술입니다. 인터넷에 연결하려면 내부의 사설 IP와 인터넷의 공인 IP 간 변환이 필요한데, NAT가 이걸 처리합니다.

- SNAT(Source NAT): 나가는 패킷의 출발지 변경 (AWS NAT Gateway)

- DNAT(Destination NAT): 들어오는 패킷의 목적지 변경 (AWS ALB/NLB)

DNAT는 서버 구성할 때 많이 씁니다. 보통 보안이나 이중화를 위해 서버는 사설 IP를 쓰고, 공인 IP는 라우터나 방화벽 같은 네트워크 장비에 할당합니다.

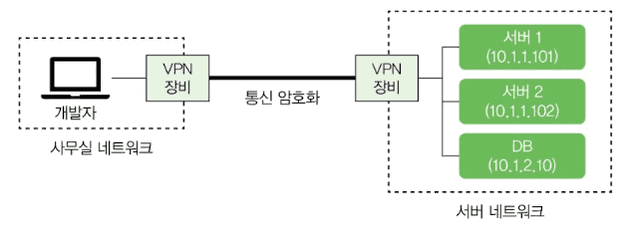

VPN

백엔드 서버를 개발하고 운영하다 보면 서버나 DB에 접속할 일이 많습니다. SSH로 서버에 접속해서 프로세스를 확인하거나 OS 설정을 바꿔야 할 때도 있고, DB에 접속해서 SQL을 실행해야 할 때도 있죠.

서버 네트워크의 노드에 안전하게 접근하려면 VPN(Virtual Private Network, 가상 사설 네트워크)을 사용합니다. VPN은 인터넷 같은 공용 네트워크에서 서로 다른 네트워크 간에 암호화된 연결을 제공합니다.

개발자는 VPN 클라이언트로 VPN에 접속할 수 있습니다. 집이나 카페에서 서버 네트워크에 접근해야 할 때 이 방식을 씁니다.

프로토콜과 TCP, UDP, QUIC

네트워크에서 두 노드가 데이터를 주고받기 위해 정한 규칙을 프로토콜(protocol)이라고 합니다. 네트워크는 여러 계층으로 구성되고 각 계층마다 사용하는 프로토콜이 있습니다.

TCP/IP 모델의 계층별 프로토콜과 전송 단위:

| 계층 | 프로토콜 | 전송 단위 |

|---|---|---|

| 응용 계층 | HTTP, FTP, SMTP | 메시지 (Message) |

| 전송 계층 | TCP | 세그먼트 (Segment) |

| 전송 계층 | UDP | 데이터그램 (Datagram) |

| 네트워크 계층 | IP | 패킷 (Packet) |

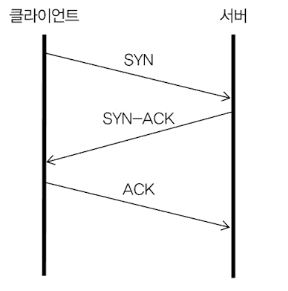

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP는 연결 기반 프로토콜입니다. 전화 통화처럼 먼저 연결을 맺고 나서 데이터를 주고받습니다. TCP에서 두 노드가 연결을 맺는 과정을 3-Way Handshake라고 부릅니다.

클라이언트 → 서버: SYN (Seq=1000)

서버 → 클라이언트: SYN-ACK (Seq=3000, Ack=1001)

클라이언트 → 서버: ACK (Seq=1001, Ack=3001)Seq와 Ack가 뭔가요?

- Seq(Sequence Number): 내가 보내는 데이터의 번호

- Ack(Acknowledgment Number): 다음에 받고 싶은 상대방 데이터의 번호

예를 들어 서버가 Ack=1001을 보내면 "클라이언트님, 1000번까지 잘 받았고 이제 1001번 주세요"라는 의미입니다.

왜 Sequence Number는 임의의 난수로 시작할까?

클라이언트와 서버 모두 각자의 Seq를 임의의 난수로 시작합니다. 위 예시에서 클라이언트는 1000, 서버는 3000으로 시작했죠.

- 보안: 예측 가능한 번호(0, 1, 2...)를 쓰면 공격자가 패킷을 위조하기 쉬움

- 이전 연결과 구분: 같은 포트로 새 연결을 맺을 때, 이전 연결의 지연된 패킷과 섞이는 것 방지

TCP는 양방향 통신이라서 각자 자신의 송신 채널에 대한 Seq가 필요합니다:

- 클라이언트의 Seq: 클라이언트 -> 서버 데이터 추적

- 서버의 Seq: 서버 -> 클라이언트 데이터 추적

TCP 연결 종료: 4-Way Handshake

TCP 연결은 양방향 채널입니다. 클라이언트 -> 서버, 서버 -> 클라이언트 두 개의 독립적인 채널이 있죠.

연결을 끊으려면 각 채널을 따로 닫아야 합니다. 그래서 4-Way가 필요합니다:

클라이언트 → 서버: FIN ("나는 더 보낼 거 없어")

서버 → 클라이언트: ACK ("알겠어")

서버 → 클라이언트: FIN ("나도 더 보낼 거 없어")

클라이언트 → 서버: ACK ("알겠어")왜 3-Way가 아니라 4-Way인가?

3-Way Handshake처럼 서버가 ACK+FIN을 동시에 보내면 안 될까요?

문제는 서버가 아직 보낼 데이터가 남아있을 수 있다는 겁니다.

클라이언트: "나 다 보냈어" (FIN)

서버: "알겠어, 근데 나는 아직 보내는 중이야" (ACK만)

서버: (남은 데이터 전송...)

서버: "나도 이제 다 보냈어" (FIN)

클라이언트: "알겠어" (ACK)만약 3-Way로 ACK+FIN을 동시에 보내면, 서버가 보내던 데이터가 중간에 끊길 수 있습니다.

서버가 먼저 FIN을 보낼 수도 있다

TCP는 대등한 양방향 통신이기 때문에, 누가 먼저 FIN을 보내든 상관없습니다:

- HTTP 서버가 응답을 다 보낸 후 먼저 연결을 끊는 경우

- 서버가 타임아웃으로 연결을 정리하는 경우

핵심은 양쪽 모두 "나는 더 보낼 게 없다"고 선언해야 연결이 완전히 종료된다는 것입니다.

TIME_WAIT: 마지막 ACK 후에도 기다리는 이유

클라이언트가 마지막 ACK를 보낸 후 바로 연결을 닫지 않고 TIME_WAIT 상태로 일정 시간(보통 60초) 대기합니다.

왜 기다릴까요?

- 마지막 ACK가 유실될 수 있음

클라이언트 → 서버: ACK (마지막)

↑

이게 유실되면?

서버: "어? ACK 안 왔네, FIN 다시 보내야겠다"

서버 → 클라이언트: FIN (재전송)클라이언트가 이미 연결을 닫았다면 서버의 FIN 재전송을 받을 수 없고, 서버는 계속 FIN을 보내며 대기하게 됩니다.

- 지연된 패킷이 새 연결에 섞이는 것 방지

이전 연결의 패킷이 네트워크 어딘가에서 지연되다가, 새 연결이 같은 포트를 사용하면 이전 연결의 패킷이 새 연결에 섞일 수 있습니다. TIME_WAIT으로 대기하면 이전 연결의 모든 패킷이 네트워크에서 사라질 시간을 확보합니다.

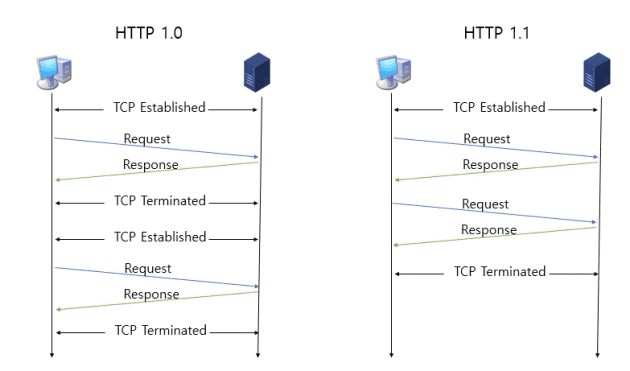

HTTP/1.0: 매 요청마다 새로운 TCP 연결을 맺어야 했습니다 (Connection: close가 기본값)

HTTP/1.1: Keep-Alive로 하나의 TCP 연결을 재사용할 수 있게 되었습니다 (Connection: keep-alive가 기본값)

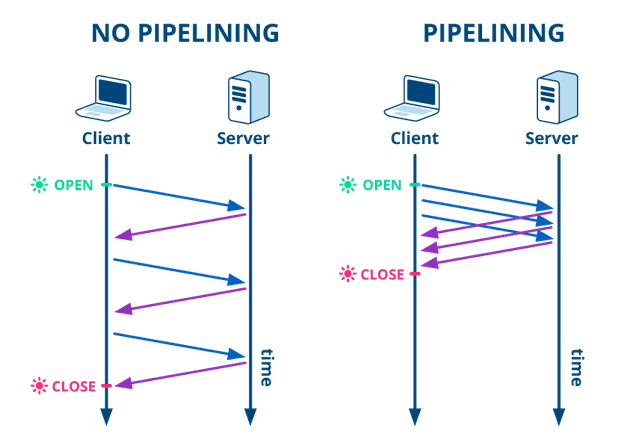

파이프라이닝 없음: 요청을 보내고 응답을 받은 후에야 다음 요청을 보낼 수 있습니다

(요청-응답-요청-응답)파이프라이닝 있음: 응답을 기다리지 않고 여러 요청을 연속으로 보낼 수 있습니다

(요청-요청-요청 → 응답-응답-응답)그렇지만 파이프 라이닝은 일부 패킷이 유실되면 그 패킷이 도착할 때까지 이후 패킷을 처리하지 못하는 HOL 블로킹(Head-of-Line Blocking) 문제가 있습니다.

HTTP/2.0

HTTP/1.1의 문제

HTTP/1.1은 한 번에 하나씩 처리합니다.

브라우저: "index.html 줘"

서버: "여기"

브라우저: "style.css 줘"

서버: "여기"

브라우저: "image.png 줘"

서버: "여기"파일이 10개면 10번 왔다갔다 해야 합니다. 느리죠.

HTTP/2의 해결책: 멀티플렉싱

HTTP/2는 동시에 여러 개를 요청합니다.

브라우저: "index.html 줘, style.css 줘, image.png 줘" (한꺼번에)

서버: (섞어서 보냄)근데 문제가 있습니다. 데이터가 섞여서 오면 어떤 게 index.html이고 어떤 게 style.css인지 어떻게 구분할까요?

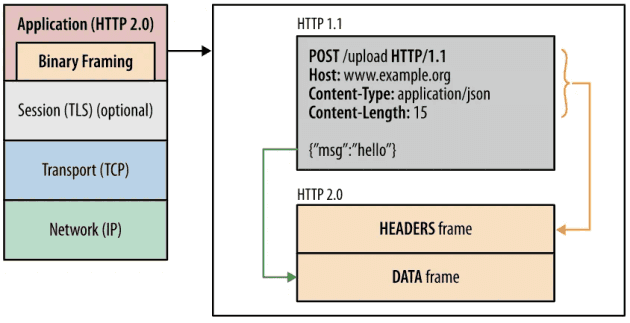

바이너리 프레이밍

그래서 HTTP/2는 데이터를 작은 조각(Frame)으로 나누고, 각 조각에 번호표(Stream ID)를 붙입니다.

[Frame: Stream 1번, index.html 조각]

[Frame: Stream 2번, style.css 조각]

[Frame: Stream 1번, index.html 조각]

[Frame: Stream 3번, image.png 조각]받는 쪽에서는 번호표를 보고 조각들을 다시 모읍니다:

- Stream 1번 조각들 모으기 -> index.html 완성

- Stream 2번 조각들 모으기 -> style.css 완성

- Stream 3번 조각들 모으기 -> image.png 완성

HTTP/1.x는 Plain Text(평문)를 사용하고 개행으로 구별했지만, HTTP/2.0에서는 바이너리 포맷으로 인코딩된 Message, Frame으로 구성됩니다.

HTTP/2의 구성 요소:

| 용어 | 의미 |

|---|---|

| Frame | 데이터 조각 + 번호표 (HTTP/2 통신의 최소 단위) |

| Stream | 같은 번호표를 가진 조각들의 그룹 (= 하나의 요청/응답) |

| Message | Stream을 모아서 완성한 전체 요청 또는 응답 |

위처럼, 하나의 커넥션에서 여러 병렬 스트림(3개)이 동시에 존재할 수 있습니다. 각 스트림의 프레임들이 뒤섞여서 전송되더라도, Stream Number를 통해 어떤 스트림에 속하는지 식별하여 정확하게 재조립됩니다.

HTTP/2 프레임과 TCP 세그먼트의 관계

HTTP/2 프레임은 결국 TCP 세그먼트의 페이로드로 들어갑니다. 중요한 점은 TCP는 HTTP/2 프레임이 뭔지 모른다는 겁니다. TCP 입장에서는 그냥 "바이트 덩어리"일 뿐이죠.

HTTP/2 레이어: [Frame A: Stream 1] [Frame B: Stream 3] [Frame C: Stream 1]

↓

TCP 레이어: "그냥 바이트 덩어리로 보임"

↓

TCP 세그먼트: [Frame A + Frame B 일부] [Frame B 나머지 + Frame C]- 하나의 TCP 세그먼트에 여러 개의 작은 프레임이 담길 수 있습니다

- 하나의 큰 프레임이 여러 TCP 세그먼트에 나뉘어 담길 수도 있습니다

- 같은 세그먼트 안에 서로 다른 스트림의 프레임이 함께 있을 수 있습니다

수신 측의 HTTP/2 레이어가 각 프레임의 헤더에서 Stream ID와 길이를 읽고 "여기부터 여기까지가 하나의 프레임이다"를 파싱해서 재조립합니다.

HTTP/2의 한계: TCP HOL 블로킹

HTTP/2는 응용 계층에서의 HOL 블로킹을 해결했지만, TCP 레벨에서는 여전히 문제가 있습니다.

계층별 동작 이해:

네트워크는 계층으로 나뉘어 동작합니다:

- 응용 계층(HTTP/2): 프레임과 스트림으로 멀티플렉싱 구현

- 전송 계층(TCP): 순서를 보장하는 바이트 스트림 전송

HTTP/2의 모든 스트림은 결국 하나의 TCP 연결을 통해 전송됩니다. TCP는 HTTP/2의 스트림 개념을 모르고, 단지 순서대로 바이트를 전달할 뿐입니다.

실제 예시: 10MB 이미지 + 1KB CSS 파일 요청

HTTP/1.1 (순차 처리):

1. 10MB 이미지 요청 → 완료 (10초)

2. 1KB CSS 요청 → 완료 (0.1초)

총 시간: 10.1초

HTTP/2 (멀티플렉싱):

1. 10MB 이미지 + 1KB CSS 동시 요청 (프레임 교대로 전송)

2. CSS는 1초 만에 완료 (이미지 중간에 끼워서 전송)

3. 이미지는 10초 만에 완료

총 시간: 10초 (CSS는 1초에 완료!)

HTTP/2는 하나의 TCP 연결만 사용하기 때문에, 패킷 하나만 유실되어도 모든 스트림이 영향을 받습니다. 오히려 HTTP/1.1이 여러 TCP 연결을 사용할 때보다 더 심각할 수 있죠.

TCP 패킷 손실 시나리오:

TCP 패킷: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

↑

3번 패킷 유실!

TCP 패킷 손실 발생:

HTTP/1.1: 모든 데이터 정지

HTTP/2: 모든 스트림 정지

결과: 패킷 4~10번이 도착해도 처리 못함

→ TCP가 3번을 기다리느라 모든 HTTP/2 스트림이 멈춤Stream 우선순위

HTTP 메시지가 많은 개별 프레임으로 분할될 수 있고 여러 스트림의 프레임을 다중화(Multiplexing)할 수 있게 되면서, 스트림들의 우선순위를 지정할 필요가 생겼습니다.

클라이언트는 우선순위 지정을 위해 '우선순위 지정 트리'를 사용하여 서버의 스트림 처리 우선순위를 지정할 수 있습니다. 서버는 우선순위가 높은 응답이 클라이언트에 우선적으로 전달될 수 있도록 대역폭을 설정합니다.

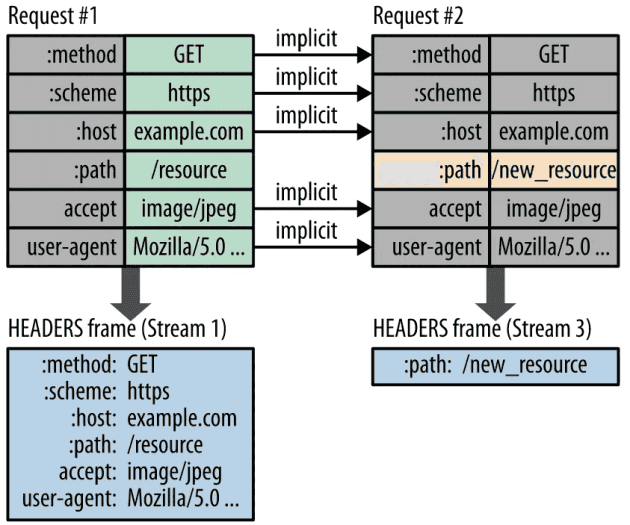

HTTP 헤더 압축 (HPACK)

이전 Header의 내용과 중복되는 필드를 재전송하지 않도록 하여 데이터를 절약합니다. 기존에 HTTP Header가 Plain Text(평문)이었지만, HTTP/2에서는 Huffman Coding을 사용하는 HPACK이라는 Header 압축방식을 이용하여 데이터 전송 효율을 높였습니다.

Huffman Coding: 데이터 문자의 빈도에 따라서 다른 길이의 부호를 사용하는 알고리즘

TCP의 장점은 신뢰성입니다. 패킷 순서를 보장하고 패킷이 유실되면 재전송해줘서 안정적으로 데이터를 전송할 수 있습니다. 그래서 HTTP, SMTP 같은 많은 프로토콜이 TCP를 기반으로 동작합니다.

하지만 시퀀스 번호, 확인 응답, 재전송 같은 기능 때문에 UDP보다는 느립니다.

UDP (User Datagram Protocol)

TCP와 달리 UDP는 연결 과정 없이 바로 데이터를 보냅니다. 데이터가 제대로 전송됐는지도 모르고, 순서도 보장하지 않습니다.

UDP를 쓰는 애플리케이션은 데이터가 유실될 수 있다고 가정하고 개발해야 합니다.

UDP는 응답 확인이나 패킷 정렬 같은 과정이 없어서 TCP보다 빠릅니다.

그래서 속도가 중요하거나 약간의 데이터 유실이 괜찮은 통신에 씁니다. DNS, VoIP, 게임 등이 UDP를 사용하는 대표적인 예입니다.

QUIC

TCP는 신뢰성이 있지만 느립니다. UDP는 빠르지만 신뢰성이 없죠. 이 둘의 장점을 합친 프로토콜이 QUIC입니다.

QUIC은 UDP를 기반으로 하면서 TCP의 연결 관리 기능을 프로토콜 수준에서 제공합니다:

- 데이터에 연결 ID(Connection ID)를 포함시켜 연결을 유지합니다

- TCP의 혼잡 제어나 패킷 유실 복구 기능을 QUIC에서 제어합니다

- TLS를 통합해서 기본적으로 암호화됩니다

- 멀티플렉싱으로 한 연결에서 여러 스트림을 동시에 처리합니다

HTTP/3

HTTP/3 프로토콜은 QUIC을 기반으로 사용합니다.

HTTP/3는 TCP를 버리고 UDP 위에 QUIC을 만들었습니다:

HTTP/1.1: 여러 TCP 연결 (한 연결 막혀도 다른 연결은 OK)

HTTP/2: 하나의 TCP 연결 (패킷 하나 유실 → 전체 멈춤)

HTTP/3: QUIC 스트림들 (각 스트림이 독립적으로 동작!)QUIC의 독립적인 스트림:

Stream 1: 패킷 유실 → Stream 1만 대기

Stream 2: 정상 진행 ✓

Stream 3: 정상 진행 ✓각 QUIC 스트림이 자체적으로 순서 보장과 재전송을 처리하기 때문에, 한 스트림의 패킷 유실이 다른 스트림에 영향을 주지 않습니다. 마치 여러 개의 독립적인 TCP 연결을 쓰는 것처럼요!

QUIC의 순서 보장: 스트림 간이 아니라 스트림 내부

QUIC은 스트림 간의 순서는 보장하지 않습니다. 스트림 1이 먼저 끝나든 스트림 3이 먼저 끝나든 상관없습니다.

대신 스트림 내부의 순서를 보장합니다:

받는 쪽 (QUIC 라이브러리):

UDP 데이터그램 수신

↓

Stream ID 확인 후 각 스트림 버퍼에 분류

↓

Stream 1 버퍼: [1][ ][3] ← 2번 아직 안 옴, 대기

Stream 2 버퍼: [1][2][3] ← 완성! 애플리케이션에 전달

Stream 3 버퍼: [1][2] ← 정상 진행TCP는 OS 커널이 연결 전체에서 순서를 맞추지만, QUIC은 애플리케이션 레벨에서 스트림별로 독립된 버퍼를 관리합니다. 그래서 한 스트림의 패킷 유실이 다른 스트림에 영향을 주지 않습니다.

HOL 블로킹 비교:

| 계층 | HTTP/1.x | HTTP/2 | HTTP/3 |

|---|---|---|---|

| 응용 계층 HOL | O (순차 응답) | X (멀티플렉싱) | X |

| 전송 계층 HOL | O (TCP) | O (TCP) | X (QUIC) |

HTTP/1.x는 응답을 순서대로 보내야 해서 무거운 요청이 앞에 있으면 뒤의 가벼운 요청이 대기합니다. HTTP/2는 멀티플렉싱으로 이를 해결했지만, TCP를 사용하기 때문에 패킷 유실 시 모든 스트림이 멈춥니다. HTTP/3(QUIC)만이 두 계층 모두에서 HOL 블로킹을 해결했습니다.

현재 지원 현황:

- 브라우저: 크롬, 에지, 사파리 등 주요 브라우저

- 기업: 구글, 페이스북 등 주요 기업

- CDN: 아카마이, 클라우드플레어, AWS 클라우드프론트 등

TCP 연결은 65,535개가 한계인가?

포트 번호는 부호 없는 16비트 정수를 씁니다. 그래서 65,535가 포트 번호의 최대값입니다.

하지만 한 장비에서 만들 수 있는 TCP 연결 개수는 이론적으로 2^96개입니다.

TCP의 각 연결은 다음 4가지 조합으로 구분되거든요:

- 로컬 IP

- 로컬 포트

- 원격 IP

- 원격 포트

하나의 로컬 IP에서 특정 원격 IP의 1개 포트에 연결할 수 있는 TCP 연결이 65,535개인 겁니다.

실제로는 OS 설정(파일 디스크립터 개수, 포트 범위 설정 등)에 따라 제약을 받습니다.

웹 통신의 큰 흐름: www.google.com 접속 과정

면접에서 자주 나오는 질문입니다. 한 질문으로 DNS, TCP, 라우팅, 프로토콜 스택까지 다양한 개념을 확인할 수 있기 때문입니다.

1단계: 브라우저의 URL 파싱

브라우저에 https://www.google.com을 입력하면, 브라우저는 URL을 파싱해서 다음을 추출합니다:

- 프로토콜: HTTPS

- 도메인: www.google.com

- 포트: 443 (HTTPS 기본 포트)

- 경로: / (루트)

URI와 URL의 차이

URI (Uniform Resource Identifier) - 리소스 식별자

├── URL (Uniform Resource Locator) - 위치로 식별

└── URN (Uniform Resource Name) - 이름으로 식별- URL:

https://google.com/search- 위치(주소)로 리소스를 찾음 - URN:

urn:isbn:0451450523- 고유한 이름으로 리소스를 찾음 (웹에서 거의 안 씀)

웹에서는 거의 URL만 쓰기 때문에 URI = URL로 봐도 무방합니다.

2단계: DNS Lookup

도메인으로는 패킷을 보낼 수 없습니다. IP 주소가 필요하죠. 브라우저는 다음 순서로 IP를 찾습니다:

- 브라우저 DNS 캐시 확인

- OS의 hosts 파일 확인

- OS DNS 캐시 확인

- DNS 서버에 질의 (앞서 설명한 DNS 조회 과정)

3단계: 브라우저에서 OS로 전송 요청

여기서 중요한 개념이 나옵니다. 브라우저는 직접 네트워크 통신을 할 수 없습니다.

브라우저는 User Space에서 실행되는 일반 프로세스입니다. 네트워크 하드웨어(랜카드)에 접근하려면 Kernel Space의 권한이 필요합니다. 그래서 브라우저는 시스템 콜을 통해 OS에 전송을 요청합니다.

┌─────────────────────────────────────┐

│ User Space │

│ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │

│ │ Chrome │ │ Slack │ ... │

│ └────┬────┘ └────┬────┘ │

│ │ │ │

│ ▼ ▼ │

│ ┌─────────────────────────────┐ │

│ │ System Call │ │

│ │ socket(), connect(), send()│ │

│ └─────────────────────────────┘ │

├─────────────────────────────────────┤

│ Kernel Space │

│ ┌─────────────────────────────┐ │

│ │ Protocol Stack │ │

│ │ (TCP/IP 처리) │ │

│ └─────────────────────────────┘ │

│ ┌─────────────────────────────┐ │

│ │ Network Driver │ │

│ └─────────────────────────────┘ │

│ ┌─────────────────────────────┐ │

│ │ NIC (랜카드) │ │

│ └─────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────┘브라우저가 직접 랜카드를 제어할 수 없습니다. 하드웨어 접근은 커널만 가능하거든요. 그래서 브라우저는 socket(), connect(), send() 같은 시스템 콜을 통해 OS에 "이 데이터 좀 보내줘"라고 요청하는 겁니다.

4단계: TCP 연결 (3-Way Handshake)

OS의 프로토콜 스택이 TCP 연결을 맺습니다. 프로토콜 스택은 OS에 내장된 네트워크 제어 소프트웨어입니다.

TCP 연결은 "브라우저 - 구글 서버" 사이에 맺어지지만, 실제 SYN/ACK 패킷 처리는 양쪽 OS 커널이 담당합니다.

[내 PC] [구글 서버]

Chrome -> Kernel(TCP) <---------> Kernel(TCP) -> Nginx

^ ^

실제 패킷 처리는 여기서 발생TCP 스택의 구조

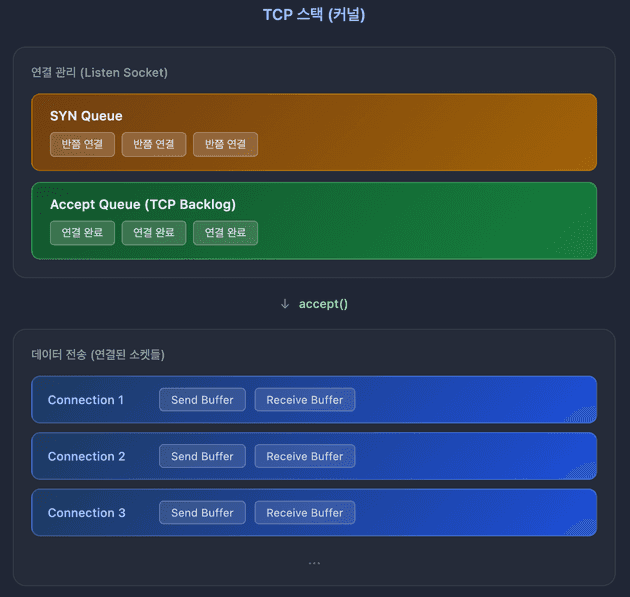

TCP 스택은 OS 커널에 내장된 TCP/IP 프로토콜 처리 소프트웨어 전체입니다. 패킷 생성, 순서 보장, 재전송, 흐름 제어 등 TCP의 모든 기능을 담당합니다.

TCP 스택은 크게 두 가지 역할을 합니다:

- 연결 관리: SYN Queue, Accept Queue로 연결 요청을 관리

- 데이터 전송: 각 연결(소켓)마다 Send/Receive Buffer로 데이터를 버퍼링

연결 관리 큐:

- SYN Queue: SYN 받고 SYN-ACK 보낸 상태 (반쯤 연결된 상태)

- Accept Queue: 3-Way 완료됐지만 아직

accept()안 된 연결

데이터 전송 버퍼:

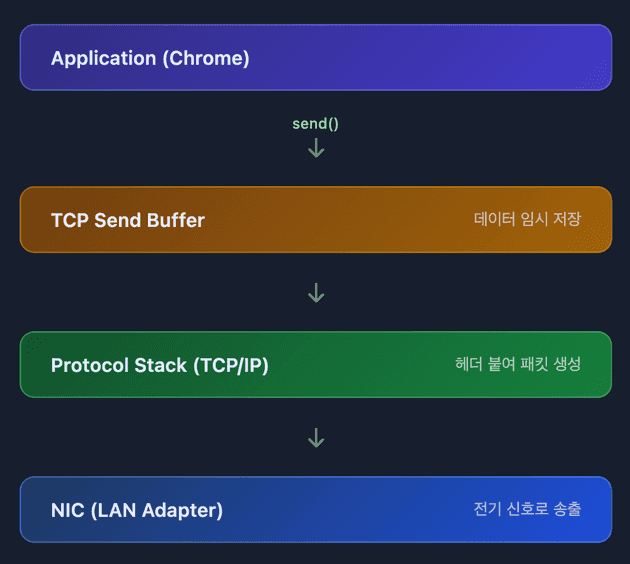

- Send Buffer: 애플리케이션이 보낼 데이터를 담아두는 버퍼

- Receive Buffer: 네트워크에서 받은 데이터를 담아두는 버퍼

중요: Accept Queue는 이미 3-Way Handshake가 완료된 연결들입니다. 커널 레벨에서는 연결이 완료됐지만, 서버 애플리케이션이 아직

accept()를 호출하지 않아 대기 중인 상태입니다.

1000개 연결 시 몇 개의 큐와 버퍼가 생길까?

서버가 80 포트에서 listen()하고 1000개의 클라이언트가 연결했다면:

| 구분 | 개수 | 설명 |

|---|---|---|

| Listen Socket | 1개 | 80 포트에서 연결 대기 |

| SYN Queue | 1개 | Listen Socket당 1개 |

| Accept Queue | 1개 | Listen Socket당 1개 |

| TCP Buffer 쌍 | 1000개 | 연결(소켓)당 1쌍 |

핵심 포인트:

- 큐는 Listen Socket당 1개: 포트 80으로 연결 요청이 오면 하나의 SYN Queue, 하나의 Accept Queue로 관리

- 버퍼는 연결당 1쌍: 1000개 연결이면 1000개의 Send Buffer + 1000개의 Receive Buffer

포트 80 Listen Socket

├── SYN Queue (1개) ─────────────┐

├── Accept Queue (1개) ──────────┤ 연결 요청 관리

│

└── 연결된 소켓들 ────────────────────┐

├── Client 1: [Send] [Recv] │

├── Client 2: [Send] [Recv] │

│ │

├── Client 3: [Send] [Recv] │ 1000개의 버퍼 쌍

│ ... │

└── Client 1000: [Send] [Recv] ┘Backlog가 가득 차면 새 연결 요청이 거부됩니다. 서버 튜닝할 때 다음 설정으로 큐 크기를 조절합니다:

net.core.somaxconn: Accept Queue 크기net.ipv4.tcp_max_syn_backlog: SYN Queue 크기

5단계: 패킷 생성 및 전송

프로토콜 스택이 HTTP 요청 메시지를 패킷으로 만들고, 각 계층에서 헤더를 붙입니다:

| 계층 | 추가되는 정보 |

|---|---|

| HTTP | 요청 메시지 (GET / HTTP/1.1) |

| TCP | 출발지/목적지 포트, 시퀀스 번호 |

| IP | 출발지/목적지 IP 주소 |

| Ethernet | MAC 주소 |

완성된 패킷은 LAN 어댑터(NIC)로 전달되고, 전기 신호로 변환되어 송출됩니다.

6단계: 네트워크 경유

패킷은 여러 장비를 거쳐 목적지로 이동합니다:

내 PC -> 공유기 -> ISP 라우터 -> 인터넷 코어 -> 구글 라우터 -> 구글 서버각 라우터는 패킷의 목적지 IP를 보고 다음 경로를 결정합니다.

7단계: 서버 도착 및 응답

구글 서버에 도착한 패킷은:

- 방화벽이 검사

- 로드밸런서가 적절한 서버로 분배

- 서버의 프로토콜 스택이 패킷에서 HTTP 메시지 추출

- 웹 서버(Nginx 등)가 요청 처리

- 응답 데이터를 같은 경로로 회신

전체 흐름 요약

1. URL 입력

2. DNS로 IP 획득

3. 브라우저 -> OS (시스템 콜)

4. OS 커널에서 TCP 3-Way Handshake

5. HTTP 요청을 패킷으로 만들어 전송

6. 라우터들을 거쳐 서버 도착

7. 서버가 응답 패킷 회신

8. 브라우저가 HTML 렌더링

댓글